Bérengère Stassin maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, membre du CREM, Université de Lorraine. Elle travaille sur nos rapports avec internet, les communautés de savoir en ligne, le cyberharcèlement et cyberviolence, l'identité numérique, l'e-réputation, les médiations documentaires et les médiations identitaires

La « ligue du LOL » : une expression sordide, censée être drôle et désormais synonyme de l’onde de choc qui a bouleversé les grands médias français en février 2019. Le milieu du journalisme, de la communication et de la publicité découvre un réseau d’individus qui pratique ou a pratiqué le harcèlement sexiste, misogyne et même raciste dans leur environnement professionnel.

Le scandale, plus de deux ans après les affaires révélées par #MeToo et le mouvement #BalanceTonPorc, met la lumière sur d’autres cas de violences et de harcèlement en écoles de journalisme. Il révèle surtout que ce type de comportements, discours et pratiques trouvent leur origine à l’école, dans le supérieur, mais aussi dans le secondaire.

Sexisme ordinaire

Ces révélations viennent appuyer un autre phénomène : celui d’un sexisme ordinaire, admis, voire encouragé, comme en témoigne la « Tribune des 100 ». Ce texte avait créé la polémique en France début 2018. Les cosignataires – dont des personnalités du cinéma français comme Catherine Deneuve – y dénonçaient un puritanisme, une haine des hommes, un rabaissement de la femme à son statut d’éternelle victime.

Elles y revendiquaient la liberté d’importuner, soulignaient que les frotteurs dans le métro n’étaient que l’expression d’une misère sexuelle.

Un tel discours, jugé « choquant » par Marlène Schiappa, ne fait que renforcer la confusion, qui règne parfois chez les plus jeunes, entre ce qui relève de la liberté sexuelle et ce qui relève de la violence sexiste ou de la violence sexuelle.

Le sexisme ordinaire, la violence sexiste et les violences à caractère sexuel ne sont malheureusement pas l’apanage des adultes. Comme l’ont montré différents travaux scientifiques, ils trouvent leur origine au collège et au lycée, voire parfois même à l’école primaire, et peuvent être provoqués ou amplifiés sur les réseaux sociaux.

Les filles soumises aux stéréotypes de genre

À l’école, les relations entre les filles et les garçons sont parfois source de tensions et de comportements agressifs.

Différents facteurs expliquent cela : la puberté, la construction de l’identité, l’influence du groupe de pairs, les jeux de séduction et les stéréotypes de genre.

Ces stéréotypes sont véhiculés par les médias, mais aussi au sein de la cellule familiale ou encore par l’institution elle-même. Le sexisme ordinaire est donc monnaie courante et s’il est généralement exercé par des garçons envers des filles, il peut aussi l’être par des filles envers d’autres filles et par des enseignant·e·s envers leurs élèves.

Un contrôle permanent est exercé par les pairs au sein d’un système de genre qui normalise les attitudes et dicte la manière dont il faut se comporter pour être une « fille bien ». Celles dont le comportement ou la tenue vestimentaire ne sont pas jugés « respectables » peuvent rapidement se voir attribuer la réputation de « filles faciles ».

Les garçons ne sont pas épargnés

Le système genré s’appuie sur une domination relationnelle à caractère sexuel qui s’exerce surtout des garçons envers certaines filles, mais aussi des garçons les plus « virils » envers les garçons les plus « fragiles ». Si la première cause d’exclusion des filles est leur manque de « respectabilité », celle des garçons est leur manque de « virilité ». Il existe donc une oppression viriliste qui pèse sur les garçons à l’adolescence et qui va s’exercer de manière exacerbée sur ceux qui sont perçus comme ayant un défaut de virilité, comme l’explique le pédagogue Eric Debarbieux dans un travail collectif :

« À l’adolescence, l’identité masculine se façonne face aux groupes de pairs. C’est ainsi qu’elle va s’opérer sur la péjoration du féminin (ne pas être une fille, “une tapette”) et sur le fait d’être un vrai gars face au groupe des garçons. La socialisation des garçons dessine deux groupes bien distincts : ceux qui arrivent à montrer leur force, à être les plus forts, les plus virils ; et les autres qui risquent d’être déclassés dans la catégorie des sous-hommes, des “pédés”. Les démonstrations de force, les bagarres fréquentes, les insultes à caractère sexiste et homophobe constituent le quotidien de nombreux garçons au collège »

Les parents, premiers coupables ?

Le sexisme ordinaire est d’abord inculqué à la maison, avant de l’être à l’école ou dans la rue. Ce sont bien souvent les parents qui, de manière inconsciente, diffusent la plupart des stéréotypes de genre dans l’esprit de leur enfant : « les garçons ne pleurent pas », « les garçons doivent être forts », « le bleu, les jeux de combat et l’agressivité pour les garçons », « le rose, la danse et la douceur pour les filles ».

Pour les sensibiliser sur ces aspects, différentes campagnes d’information sont mises en place. On peut citer en exemple la campagne

#TuSerasUnHommeMonFils lancée au printemps 2018 par La Fondation des femmes ou le plus récent court métrage canadien « Boys Don’t Cry ».

La lutte contre la violence sexiste passe de toute évidence par l’éducation des garçons et la déconstruction, au sein de la famille, de ces stéréotypes.

De l’insulte sexiste au revenge porn

La violence entre pairs peut donc avoir une connotation sexiste et prendre la forme d’insultes, de moqueries, de rumeurs.

Ces dernières peuvent également être proférées par le biais des smartphones et des réseaux sociaux.

À cela s’ajoute la diffusion non consentie de photos ou de vidéos intimes.

Le même schéma se reproduit régulièrement : une jeune fille envoie des selfies « intimes » à son petit ami qui les diffuse ensuite à ses contacts.

C’est d’ailleurs pour sensibiliser sur ce phénomène de « revenge porn » que la journée de mobilisation nationale contre le harcèlement scolaire avait pour slogan cette année « Une photo c’est perso, la partager c’est harceler ».

D’autres variantes existent : prendre une photo sous la jupe d’une fille (upskirting) ou prendre une photo de son décolleté trop plongeant (creepshot).

Des cas de revenge porn groupé ont également fait leur apparition. Un compte anonyme est ouvert sur un réseau social et invite des garçons à publier des « nudes » de filles de leur entourage, en mentionnant leur identité et leurs coordonnées afin que des messages insultants ou des propositions indécentes leur soient envoyés. Une cyberviolence expérimentée par plusieurs collégiennes de l’académie de Strasbourg en janvier 2018.

De like en like, de partage en partage, les photos finissent par faire le tour de l’école, voire de la ville. Il n’est alors pas rare que les victimes subissent du « slut shaming » orchestré par des garçons de leur classe, mais aussi par des filles qui cherchent ainsi à se valoriser aux yeux de la communauté masculine aux dépens de leurs congénères.

De la violence sexiste à la violence sexuelle

La violence peut avoir une connotation sexiste, mais la violence sexiste n’est pas nécessairement une violence sexuelle (agression, viol). Selon Éric Debarbieux, il faut la comprendre comme une construction pouvant conduire à la violence sexuelle qui commence alors par des insultes, des baisers forcés, du voyeurisme dans les toilettes.

Et c’est bien le caractère « forcé » des baisers (ou des caresses) qui va faire la différence entre un acte qui relève de la « découverte sexuelle » consentie et un acte commis sans le consentement de l’autre.

Notons que les « attouchements » sont parfois réalisés sous couvert du jeu. Dans le jeu du « chat cul » ou du « chat bite », tous deux dérivés du « chat perché », il s’agit de toucher voire de « presser » le postérieur ou les parties génitales de ses camarades. Une forme renouvelée est récemment apparue dans un collège de l’Essonne : la « Journée de la fesse », lancée sur Snapchat. Le principe ? Durant toute une journée, garçons et filles étaient « autorisés » à se toucher les fesses. Mais les choses ont dérivé pour une élève de 5e qui a été victime de nombreux attouchements non consentis dans la cour de récréation et à la sortie du collège.

Révéler, dénoncer, partager

Comment lutter contre ce type de comportements ?

En France, dès 2012, des initiatives individuelles via des Tumblr ou des blogs ont vu le jour afin de dénoncer et témoigner des comportements sexistes à l’égard des femmes.

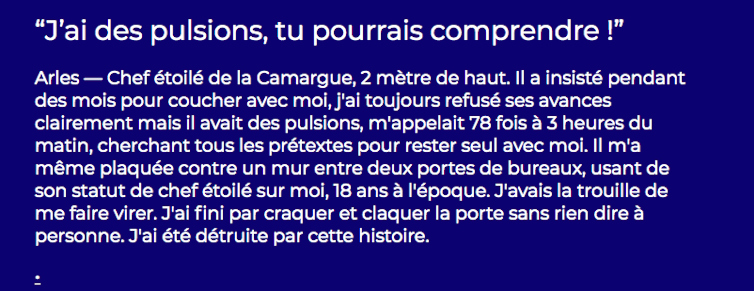

On pense ainsi à Paye ta Shnek qui dénonce le harcèlement sexiste dans l’espace public mais aussi dans le monde du travail (Paye ton taf), dans la vie privée (Paye ton couple), sur Internet (Paye ton troll), à l’université (Paye ta fac) ou encore au collège et au lycée (Paye ton Bahut).

Ces efforts se traduisent aujourd’hui par une prise de conscience plus large de la société à travers des médias, des podcast, des lettres d’information dédiées au féminisme mais aussi des campagnes d’information gouvernementales.

L’éducation à la sexualité

L’école a de toute évidence un rôle clé à jouer dans la lutte contre les comportements sexistes et les violences sexuelles, bien qu’elle ne puisse à elle seule les endiguer. Dans ce combat, l’éducation à la sexualité peut être une arme efficace.

En effet, outre les questions de santé publique, elle éclaire sur la construction des relations entre les filles et les garçons, la culture de l’égalité, les problématiques liées aux violences sexuelles, à la pornographie ou encore aux préjugés sexistes et homophobes.

L’éducation à la sexualité fait écho à l’éducation aux médias et à l’information au sens où elle vise aussi à développer l’esprit critique des élèves, et ce, par l’analyse des modèles et des rôles sociaux véhiculés par les médias, le cinéma, la télévision ou encore la publicité.

Enfin, éduquer à la sexualité et à l’esprit critique c’est aussi transmettre à nos futur·e·s citoyenn·e·s des valeurs d’égalité, de tolérance, de respect de soi et d’autrui, c’est les sensibiliser à la notion de consentement, c’est leur permettre de faire la différence entre ce qui relève de la séduction et ce qui relève de l’agression (verbale ou sexuelle), c’est les faire réfléchir à la liberté d’importuner, mais surtout au droit de ne pas l’être.

![]()

Bérengère Stassin, maître de conférences en sciences de l’information et de la communication, membre du CREM, Université de Lorraine

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.