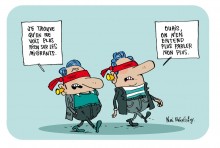

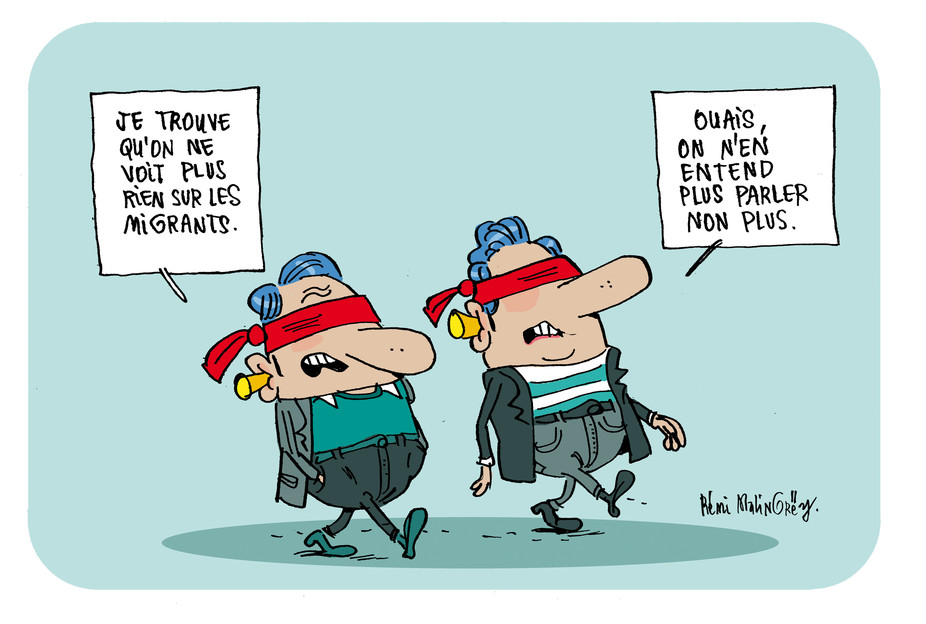

Aurore Renaut est maître de conférences au Centre de recherche sur les médiations (CREM). Un an après, Rémi Malingrëy a porté un regard graphique et personnel sur son premier article pour The Conversation France.

Il y a un an, en février 2016, j’étais jurée au Festival du film international de Berlin. Une édition où la question des migrants était au cœur des différentes sélections et où l’Ours d’or couronna le film de Gianfranco Rosi, « Fuocoammare », documentaire poétique et poignant sur le drame de ces hommes et de ces femmes dont les embarcations de fortune s’échouent quotidiennement au large de la petite île de Lampedusa. Pas dans l’indifférence générale mais presque. Un an après, le dessin de Rémi Malingrëy nous interpelle tant il souligne combien cette situation est encore et toujours d’une terrifiante actualité.

Le délégué général du festival international du film, Dieter Kosslick, ne fait pas mystère qu’à Berlin existe une ligne éditoriale. Cette année, l’actualité dramatique des migrants et la production importante de documentaires sur le sujet ont trouvé dans la capitale allemande une plateforme et un écho certain à travers pas moins de quinze films sélectionnés, toutes sections confondues.

Quelques critiques ont reproché au festival de privilégier les idées aux formes et de ne pas avoir la même force de proposition cinématographique que le Festival de Cannes. Comme si, et la question peut se poser en effet, cette volonté de privilégier des « films à sujets » entraînait les sélectionneurs à mettre de côté des œuvres moins ancrées dans le monde d’aujourd’hui, moins sociales, mais plus importantes visuellement et esthétiquement ?

« Soy Nero », le rêve américain

Quinze films sur la question des migrants, des réfugiés, des sauteurs, des déplacés ; principalement des documentaires donc, même si l’on a pu aussi voir, en compétition officielle, Soy Nero de Rafi Pitts, une fiction sur les oubliés du Dream Act, ces jeunes à qui le gouvernement américain avait promis la citoyenneté contre leur engagement dans les forces armées. Promesse non tenue. Nero, jeune mexicain ayant grandi à Los Angeles dans l’illégalité a été renvoyé à la frontière après les attentats du 11 septembre 2001. Mais se sentant profondément américain, il ne cesse d’essayer de repasser la frontière et le film commence sur cette scène obligée : la tentative du jeune homme pour passer de l’autre côté.

Arrêté une première fois, Nero finira par réussir son passage dans une scène magnifique où dans un plan large, de nuit, le jeune homme s’élance à la faveur des feux d’artifice du Nouvel An ; la voiture-patrouille, petite dans le fond du cadre, reste immobile, occupée à fêter l’événement : c’est un heureux hasard qui permet à Nero de rejoindre les États-Unis, ce pays dont il veut, par tous les moyens, faire partie, mais qui est pourtant montré comme toujours prêt à basculer dans la violence – à l’image de cet homme accompagné de sa petite fille qui prend Nero en stop, mais le menace d’une arme à peine celui-ci a-t-il pénétré dans sa voiture.

Finalement, le jeune homme partira se battre, où et quand nous n’en saurons rien, le sous-titre étant délibérément flou : no man’s land. Mais, après une embuscade, Nero retrouvé par des soldats américains sera traité comme n’importe quel ennemi : allongé, face contre terre, menotté et placé sans ménagement à l’arrière du véhicule, nul doute quand le film se termine que le jeune homme n’est pas devenu un citoyen américain à part entière. Et la dernière image qui le montre errant est bien l’indice que Nero est toujours un apatride, rejeté inlassablement par la patrie à laquelle il veut appartenir à tout prix.

Soy Nero de Rafi Pitts.

« Fuocoammare », le mal de mer

Autre film en compétition officielle, Fuocoammare de Gianfranco Rosi, réalisateur primé à Venise en 2013, filme l’île de Lampedusa, cette petite portion d’Italie proche des côtes africaines, première étape de nombreuses embarcations de réfugiés. Le documentaire qui a remporté l’Ours d’or a fait réagir les critiques : dans quelle mesure cette récompense a-t-elle été guidée par le politiquement correct et la mauvaise conscience ?

A Lampedusa, les hommes sont pêcheurs depuis des millénaires et rien ne semble avoir véritablement changé. C’est cette vie immuable que le réalisateur filme à travers des images très posées, aussi bien techniquement (caméra sur pied, lumière travaillée, découpage presque classique) que dans ce qu’elles nous racontent des rituels de ses habitants : un animateur radio passant inlassablement de vielles chansons d’amour, un plongeur plaçant précautionneusement ses pièges au fond de l’eau, une vieille femme faisant, avec soin, le lit d’une chambre toute droit sorti d’un film des années 1950.

D’un côté, Lampedusa semble ne pas avoir bougé, être presque hors du temps ; de l’autre, cette toute petite île est violemment bousculée, plongée dans l’actualité la plus contemporaine, les embarcations sommaires de réfugiés africains ne cessant d’être charriées sur ses côtes, quand ceux-ci ne meurent pas dans ses eaux. Fuocoammare oppose de façon très contrastée ces deux mondes, ces deux « époques », à travers aussi deux régimes d’images. Celles sur les migrants ressemblent à tant d’images déjà vues : des images de bateaux à moteur prêts de couler avec à leur bord trop d’hommes, trop de femmes et trop d’enfants, secourus par des équipes de sauvetage faisant leur travail avec professionnalisme et efficacité.

La force du film se loge en partie dans cette inadéquation des différentes vies qui sont filmées. Quel lien entre les habitants de cette île archaïque et ces migrants qui tentent désespérément d’arriver jusqu’à elle ? La mer. Cette mer, nourricière, meurtrière, porteuse d’autant d’espoir que de tragédies. D’un côté, le confort de l’image stable de la terre ferme, de l’autre la caméra heurtée des sauvetages en mer. Mais le lien entre ces deux images existe concrètement à travers un personnage du film, le docteur Bartolo.

C’est lui qui a alerté le réalisateur Gianfranco Rosi et l’a incité à venir faire un film sur cette petite île où des milliers de migrants venus d’Afrique échouent après des traversées inhumaines. Le bon docteur passe d’une image à l’autre ; ausculte une femme enceinte rescapée avec la même humanité qu’un petit garçon de l’île, Samuele, l’autre personnage du documentaire. Fils de pêcheur, Samuele le sera lui aussi plus tard, même s’il a le mal de mer. Sans aucun doute, ce qui intéresse le réalisateur chez ce petit garçon, fanfaron à la Vittorio Gassman, c’est toute la comédie à l’italienne qu’il dégage et avec lui le film frôle par moments la fiction.

Voir la scène – documentaire – très drôle où le docteur Bartolo examine l’enfant et lui diagnostique un « œil paresseux », l’un des yeux de l’enfant laissant travailler l’autre, ce que le praticien corrige en plaçant sur l’œil valide un bandeau, obligeant l’autre à redoubler d’effort pour mieux voir. Mieux voir ; au-delà du comique de la scène, le conseil vaut aussi pour notre vieille Europe paresseuse, qu’il faut contraindre à regarder ce que par habitude du confort, elle ne veut pas voir. Et l’on prend alors mieux la mesure du parallélisme entre le personnage de Samuele et le sujet du film.

Dans le plan d’ouverture, Rosi filmait longuement l’enfant tourner autour d’un arbre, chercher le bon bout de bois pour s’en faire une fronde. Samuele, comme tous les petits garçons de son âge joue à donner la mort, lorsqu’il mime avec ses bras une arme de poing (image sur laquelle se termine d’ailleurs le film), lorsqu’ils essaient avec un copain leur fronde contre les arbres. C’est pourquoi lorsqu’il s’avance, de nuit, vers le nid d’un oiseau, nous prenons peur : va-t-il reculer pour lancer une pierre meurtrière ? Mais non, après s’être approché doucement de l’arbre, c’est avec une grande délicatesse qu’il caresse la tête de l’animal et qu’il sort du cadre, sans bruit.

Fuocoammare de Gianfranco Rosi.

« Havarie », à la dérive

La section Forum du festival accueille des productions volontiers audacieuses, notamment dans leur forme. Le film de Philip Scheffner y avait donc toute sa place puisque le réalisateur allemand fait, avec Havarie, le choix aussi politique qu’expérimental d’étirer quelques minutes d’un plan, filmé depuis un paquebot de croisière par un touriste irlandais, sur une embarcation pneumatique avec à son bord des migrants africains. L’image est de mauvaise qualité, floue et on ne distingue réellement que des silhouettes éloignées. C’est bien l’objectif du réalisateur, de ne pas montrer une énième image explicative du drame des migrants, mais au contraire de nous forcer à regarder, jusqu’à l’épuisement, ces images qui se ressemblent toutes et qui se répètent à l’infini.

Si, visuellement, Havarie est constitué exclusivement de cette proposition forte (dont le producteur et le cinéaste s’expliquent dans une déclaration), c’est la bande sonore qui va offrir une diversité de points de vue à travers des témoignages de migrants du monde entier que Philip Scheffner est allé filmer, mais dont il fera le choix de ne garder que la trace sonore. Ainsi, cette image du bateau dérivant en Méditerranée résonne en un écho terriblement universel.

Embarcation de migrants filmés depuis un paquebot de croisière, Havarie (Philip Scheffner).

« Les Sauteurs », à l’assaut du mur

Également présent dans la sélection Forum, Les Sauteurs (Those who jump) offre sur le sujet un basculement de point de vue salutaire. Les deux réalisateurs, Moritz Sibert et Estephan Wagner ont voulu faire un film sur les Africains vivant sur le mont Gourougou au Maroc, devant l’enclave espagnole de Melilla, dans l’attente de passer de l’autre côté du mur. Mais plutôt que de filmer une nouvelle fois d’un point de vue européen, ils ont confié la caméra à un jeune Malien, Abou Bakar Sidibé (crédité comme co-réalisateur), afin de documenter de l’intérieur la vie du camp et les tentatives de franchissement du mur. Les images du début sont de fait assez tremblées, parce que le jeune homme apprend à filmer, mais, accompagnées de son commentaire, elles prennent tout de suite une force particulière.

Avec sa petite caméra numérique, Sidibé filme – de mieux en mieux – aussi bien les moments de détente (extraordinaire partie de football qu’il commente en journaliste sportif potache, farce à laquelle se prêtent avec complicité les joueurs des deux équipes) et ceux plus graves (les échecs, le saccage du camp par la police marocaine, la mort d’un ami et le message vocal laissé à ses parents). Le film renouvelle notre perception d’une situation connue, mais difficilement incarnée dans ses individualités.

En utilisant en contrepoint les images des caméras de vidéosurveillance où les réfugiés ne sont que des points noirs sur un écran de contrôle, les réalisateurs proposent aussi d’interroger notre regard : d’un côté, ces hommes sont vus par les autorités comme une masse menaçante marchant en file indienne à l’assaut du mur qui se dresse devant eux, de l’autre Abou nous propose un portrait de lui et de ses compagnons auxquels nous nous identifions. Et l’émotion n’en est que plus grande lorsqu’après la dernière offensive du groupe contre le mur, nous découvrons le visage en pleurs, de celui que nous avons suivi, du bon côté de la barrière.

Le mur devant Mellila (« Les Sauteurs », Moritz Sibert, Estephan Wagner, Abou Bakar Sidibé).

De fortes propositions de cinéma

Autre film essentiel de la sélection, Ta’ang de Wang Bing porte la caméra du documentariste chinois à la frontière sino-birmane pour filmer à sa manière observatrice, sans interférer, le destin d’une ethnie déplacée, vivant comme les Africains aux frontières de l’Europe, sur des bâches, faisant la queue pour un peu d’eau potable, dans l’attente de nouvelles de leurs proches et déplacés pour de longues marches sans fin.

La question des migrants ne concerne pas seulement notre Europe étriquée. De partout, des hommes, des femmes, des enfants sont déplacés, parqués, tentent de quitter leur pays pour échapper à la famine et aux guerres. Si la question des migrants a été martelée pendant la quinzaine berlinoise, ce n’est pas la bien-pensance des sélectionneurs qu’il faut interroger. Ces films sont des propositions fortes de cinéma et si, en plus, ils nous aident à ouvrir notre « œil paresseux », alors pourquoi ne pas reconnaître que c’est tout simplement tant mieux.

Aurore Renaut, Maitre de conférence en études cinématographiques et audiovisuelles, Université de Lorraine

La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.