Temps de lecture : 4 minutes

Les Jeux Olympiques 2024 auront lieu à Paris du 26 juillet au 11 août. L’occasion de faire un focus sur la recherche réalisée à l’Université de Lorraine sur le sport et son traitement médiatique et journalistique. Éclairage de Jean-François Diana, responsable du master 2 Journalisme à l’UFR SHS de Metz, chercheur au CREM sur les valeurs véhiculées de l’olympisme au travers d’une affiche de 1924.

Depuis 1896, année de la première édition des JO de l’ère moderne, l’opinion publique entretient une relation durable et passionnelle avec cette cérémonie sportive qui concentre le monopole mondial de l’attention durant 3 semaines. 3,05 milliards de téléspectateurs uniques ont suivi la couverture médiatique des JO de Tokyo en 2020 soit une augmentation de 139 % par rapport aux Jeux Olympiques de Rio 2016, due aux 28 milliards de visionnages de vidéos en streaming sur les plateformes numériques, les applications ou les médias sociaux. En raison de cet hypervisibilité, les controverses ne manquent d’ailleurs pas d’émerger à des niveaux politiques et religieux, économiques et morales, culturels et artistiques et récemment environnementaux et sécuritaires. A tort ou à raison, la médiatisation des JO se construit sur un narratif d’idéal de représentation et d’expérience des limites qui confondent deux notions : celles des valeurs habituellement attribuées au sport (santé, perfection, dépassement de soi) et celles des principes sur lesquels il repose (fair-play, équité, solidarité), mais qu’on ne retrouve pas forcément mis en pratique dans la vie sociale.

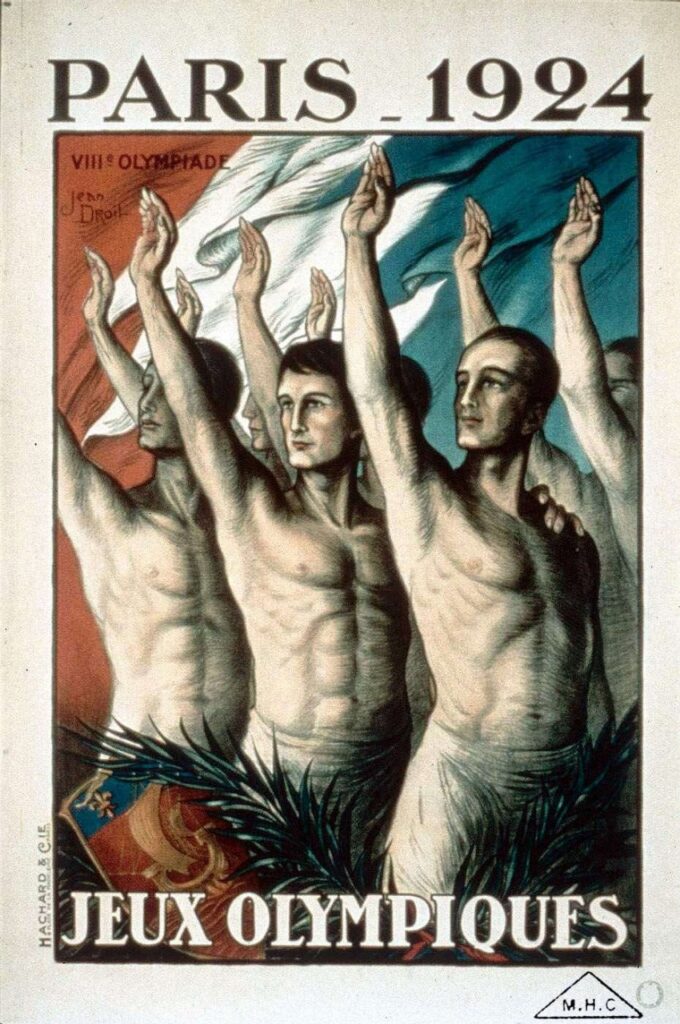

Une affiche, comme par exemple celle de l’édition de 1924 à Paris, représente les qualités supposées d’un olympisme qui tend vers un imaginaire séduisant. En ce sens, elle offre un reflet équivoque de la société et de l’époque purifiées de tous les maux et du chaos de la vie matérielle qui l’accablent. C’est encore une période de fort antisémitisme (nous sommes quelques années après l’affaire Dreyfus), les fléaux sanitaires (principalement l’hygiène et l’alcoolisme) n’empêcheront pourtant pas l’engouement populaire autour de ces JO dont voici rappelés quelques faits marquants : le 5 juillet 1924, 40000 spectateurs assistent à l’inauguration au stade de Colombes devant ; les 44 délégations (sans l’Allemagne qui reviendra en 1928) composées de 3 070 athlètes défilent au son de la Marche héroïque de Camille Saint- Saëns ; le premier village olympique de l’histoire composé de simples baraques en bois est construit sur le terrain de Colombes mis à disposition par le Racing Club de France ; ni l’État ni la ville de Paris ne tiendront leurs promesses de subventions ; l’escrimeur français Roger Ducret, est élevé au rang de « gloire du sport » ; Edmond Dehorter, surnommé le « Parleur Inconnu », est considéré comme le premier commentateur sportif. Malheureusement, aucune archive sonore de ses reportages pour Radio Paris, ne subsiste.

Une affiche, comme par exemple celle de l’édition de 1924 à Paris, représente les qualités supposées d’un olympisme qui tend vers un imaginaire séduisant. En ce sens, elle offre un reflet équivoque de la société et de l’époque purifiées de tous les maux et du chaos de la vie matérielle qui l’accablent. C’est encore une période de fort antisémitisme (nous sommes quelques années après l’affaire Dreyfus), les fléaux sanitaires (principalement l’hygiène et l’alcoolisme) n’empêcheront pourtant pas l’engouement populaire autour de ces JO dont voici rappelés quelques faits marquants : le 5 juillet 1924, 40000 spectateurs assistent à l’inauguration au stade de Colombes devant ; les 44 délégations (sans l’Allemagne qui reviendra en 1928) composées de 3 070 athlètes défilent au son de la Marche héroïque de Camille Saint- Saëns ; le premier village olympique de l’histoire composé de simples baraques en bois est construit sur le terrain de Colombes mis à disposition par le Racing Club de France ; ni l’État ni la ville de Paris ne tiendront leurs promesses de subventions ; l’escrimeur français Roger Ducret, est élevé au rang de « gloire du sport » ; Edmond Dehorter, surnommé le « Parleur Inconnu », est considéré comme le premier commentateur sportif. Malheureusement, aucune archive sonore de ses reportages pour Radio Paris, ne subsiste.

Une affiche est une image suffisamment convaincante pour produire des effets d’absolu perfection. Notamment dans la représentation du corps idéal récompensé par l’effort physique et qui impose le beau comme une valeur morale au centre d’un monde inspiré par l’esthétique antique. C’est à cette occasion que le baron Pierre de Coubertin, après le fiasco de 1900, souhaita ressusciter la tradition hellénique qu’il nomma lui-même l’esprit olympique traduit dans l’affiche réalisé par Jean Droit (1884-1961). Illustrateur lorrain, né à Laneuveville-devant-Nancy (Meurthe-et-Moselle), il est peu emblématique des Années folles. C’est un patriote convaincu, catholique et profondément croyant. Fondateur des boys scouts en Belgique, il en fut le commissaire à la formation morale et technique des cadres. Remarquons surtout la spectaculaire invisibilisation des femmes dans cette affiche comme dans les suivantes. A l’inverse, les corps jeunes, masculins et vigoureux de six athlètes, tous blancs et parfaitement ordonnés prêtent le serment olympique. En 2024, l’égalité des genres ne devrait plus poser de problème à la condition que cette valeur se convertisse en principe de réflexion et d’action dans les épreuves sportives comme dans l’espace public social.

- En savoir plus sur avec l’intervention de Jean-François Diana lors du Colloque Images Olympiques – Médiatisation et spectacularisation des Jeux Olympiques – Octobre 2023 (20′)

Jeux Olympiques 2024

L’Université de Lorraine propose un zoom sur les JO2024 ! Rdv chaque semaine jusqu’aux JO avec portraits, recherches, formations, start-ups, événements autour du sport dans son dossier : Université de Lorraine et Olympisme !