Temps de lecture : 9 minutes

Qui a peur du métissage ?

Erick Cakpo est chercheur en histoire des religions à l’Université de Lorraine.

Le récent attentat de Christchurch qui a fait cinquante morts et des dizaines de blessés s’inscrit dans la longue liste des crimes commis par les suprémacistes blancs.

Cette mouvance dont se réclame explicitement l’auteur, un homme de 28 ans, notamment à travers le manifeste de 74 pages qu’il a mis en ligne avant le carnage, fustige, sur fond de revendications identitaires, l’immigration voire la « colonisation » à laquelle l’Europe serait en proie de manière galopante. Derrière ces mots aux relents xénophobes, se cache une véritable phobie, celle du mélange, disons du métissage des peuples et des cultures.

Cette peur du métissage, essentiellement fondée sur du fantasme, est cependant soutenue par une longue tradition intellectuelle européenne sur laquelle les suprémacistes contemporains continuent de bâtir leur conviction.

Le métissage serait-il une synthèse contre nature ou une confluence harmonieuse des altérités ? Mot issu du latin mixtus, « mélangé », il est aujourd’hui passé du registre biologique pour rejoindre le domaine culturel, philosophique voire poétique, dépouillé ainsi de son répertoire identitaire. Il n’est pas un état, mais un processus qui a accompagné les découvertes, puis les conquêtes, la colonisation et les grands déplacements des populations à travers les guerres, les déportations, les migrations, etc.

« Métis c’est une création coloniale »

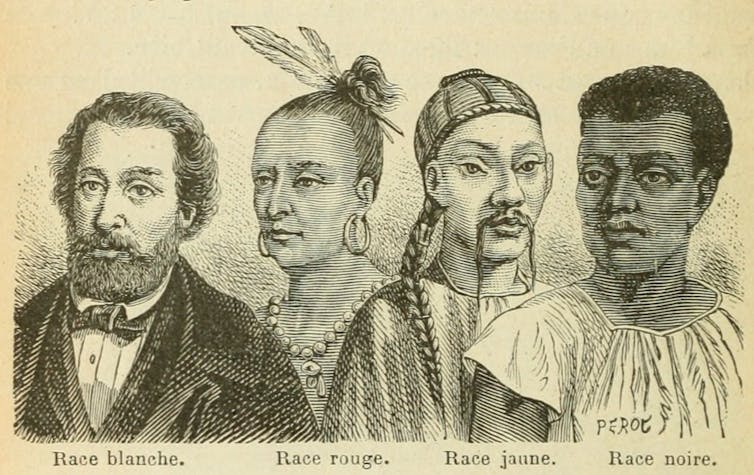

La peur du mélange qui caractérise les modes de pensée suprémacistes est gouvernée par la tendance à rapprocher la notion de métissage de celle de race. Cette peur est nourrie par l’argumentaire essentialiste qui accompagne depuis le XVIe siècle les différentes représentations du mot « race » et par conséquent le métissage.

En réalité, le terme « métissage », dans son utilisation première, renvoie à la différence physique et biologique. Évoquant au premier chef la reproduction physique, le métissage symbolise dans l’imaginaire racialisant l’union de deux êtres séparés par la différence de leurs apparences. Ainsi, par cet acte, ils rompraient la continuité des puretés originelles et fixes.

Cette idée de corruption trouve son élaboration dans le contexte colonial qui fait peser sur la notion de métissage un mode de catégorisation. « Métis c’est une création coloniale », fait dire le romancier congolais Henri Lopes au narrateur de son récit, Le Chercheur d’Afriques paru aux éditions du Seuil en 1990.

Un « acte honteux »

L’installation des Européens dans les Tropiques via les sociétés esclavagistes coloniales n’ayant pas pu empêcher des unions mixtes, très tôt, ce mélange devient la cible d’une stigmatisation que révèlent déjà les chroniques du XVIIe siècle en ces mots : « désordre », « crime que déteste Dieu », « acte honteux »…

Ainsi l’idée de naissance d’individus bâtards, mixtes, dont il faut fustiger le caractère anormal, irrégulier, dégénérescent comme perte de la « pureté identitaire », reste historiquement liée « au statut imprécis, sans place prévue entre le colonisateur et le colonisé » comme le précise l’anthropologue et historien français Jean‑Luc Bonniol.

Ce statut de « trouble appartenance », pour lui donner plus de relief, est justifié par des arguments théologiques, tant le métis est le résultat impur d’une transgression : celle d’avoir goûté au fruit défendu de l’étranger/ère de race inférieure païenne et pécheresse issu·e de l’esclavage.

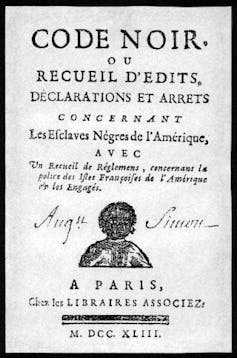

Ce métissage colonial fut d’autant plus considéré comme un péché qu’il s’est toujours produit dans des situations d’illégitimité et de clandestinité au point de conduire l’article IX du Code noir à décréter l’interdit, hors mariage, des relations sexuelles entre Blancs et Noirs.

Le puissant impact des théories raciales

L’héritage laissé par le contexte colonial, dont les suprémacistes s’en font encore aujourd’hui l’écho, connaît sa plus probante élaboration dans la construction qu’en réalisent certains tenants des théories raciales au XIXe siècle.

Ces mots de Joseph-Arthur Gobineau qualifiés de « péché originel de l’anthropologie » par Claude Lévi-Strauss, en donnent la dimension :

« L’homme dégénéré mourra définitivement, et sa civilisation avec lui, le jour où l’élément ethnique primordial se trouvera tellement subdivisé et noyé dans des apports de races étrangères, que la virtualité de cet élément n’exercera plus désormais d’action suffisante… »

Cet écho traverse encore la moitié du XXe siècle, à l’instar de l’influence qu’il eut sur le Dr Edgar Bérillon qui, dans la Revue de psychologie appliquée, publiait en 1927 un article sur « Le métissage : son rôle dans la production des enfants anormaux », article dans lequel il voyait dans le métissage une cause essentielle de dégénérescence physique et mentale ; ou encore le prix Nobel de biologie Charles Richet, membre de l’Institut, qui, au nom du progrès et de la civilisation, préconisait l’interdiction des unions entre Blancs et non-Blancs.

Conforter sa propre identité

Afin de conjurer le sens négatif du terme et faire évoluer les travaux sur les identités et par conséquent sur le métissage, certains anthropologues contemporains comme Jean‑Loup Amselle et François Laplantine, de même que certains biologistes (André Langaney et Albert Jacquard) ont révélé que toutes les composantes humaines sont, dès l’origine, intrinsèquement « mixées », métissées.

Ainsi, dans sa théorie des « branchements », Jean‑Loup Amselle considère qu’aucune identité, aucune civilisation ou culture ne peut prétendre à une pureté originelle, chaque composante pouvant se définir comme un patchwork de patchwork, un produit de tous les collages antérieurs. Il pousse à mettre au centre de la réflexion sur les identités l’idée d’une triangulation, c’est-à-dire le recours à un élément tiers pour façonner sa propre identité.

De ce fait, notre monde globalisé ne pouvant être perçu comme le produit d’un mélange de cultures elles-mêmes vues comme des univers étanches, l’anthropologue appelle à débrancher les civilisations ou les identités de leurs origines supposées. De manière efficace, le chercheur pose le postulat suivant :

« c’est en se pensant ou en se réfléchissant dans les autres que l’on conforte le mieux sa propre identité ».

« Ce qui nous sauve aujourd’hui dans un monde intolérant »

Parallèlement à l’Occident, dans d’autres contrées du monde comme dans les mondes créoles, l’existence du fait métis prend une dimension démographique, politique et culturelle exceptionnelle par rapport aux métissages postcoloniaux.

Dans les mondes créoles, le champ de création par métissage fut sans précédent puisque, de biologique, le processus affecta tous les domaines de la vie (le travail, les rythmes de vie, l’alimentation, l’habitat, l’habillement, les perceptions du monde, les rapports sociaux, les croyances, les arts, le langage, etc.) au point de constituer une nouvelle culture aujourd’hui reconnue comme patrimoine de l’humanité : la culture créole.

La romancière et essayiste guadeloupéenne Gisèle Pineau, dans sa contribution « Écrire en tant que Noire », in Penser la créolité, illustre la manière dont le métissage comme culture ou comme identité peut être assumée :

« Nous n’avons cessé de mélanger nos races, et nos sangs avec les autres peuples échoués au Nouveau-Monde, Indiens, Orientaux, Européens, Chinois, et cetera… Nous sommes des bâtards et c’est peut-être ce qui nous sauve aujourd’hui dans un monde intolérant qui voit monter le fascisme et éclater de nouvelles persécutions racistes dans l’Europe démocratique […] Une nouvelle humanité s’est bâtie ici. Nous avons investi l’espace et ouvert l’horizon, enjambé la mer et mêlé les mondes en présence. »

En somme, c’est surtout parce que le métissage, au sens moderne du terme, demeure une « notion piège » qu’il faut mettre en garde contre son utilisation galvaudée qui, via le contexte des colonisations européennes dans lesquelles il prit corps, continue de servir de support aux idéaux de gradations, de stigmatisations et d’exclusions.

![]()

Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.